もう終わったことだろうと思っていた OpenOcean 騒動だが、小林慎治の書いた怪文書がどこぞに転載されているようだ。

今となっては、彼のいうことを真に受ける人はいないと思うが、さすがにこれは反論しておいた方がいいと思ったので、そのための記事をいくつか公開している。

あたりをご参照ください。

怪文書ではおかしな論理を振りかざしているが、根拠となるようなものはひとつしかない。

LICENSE の

(C) 2001-2011 Kazushi Minagawa

という表記だけだ。

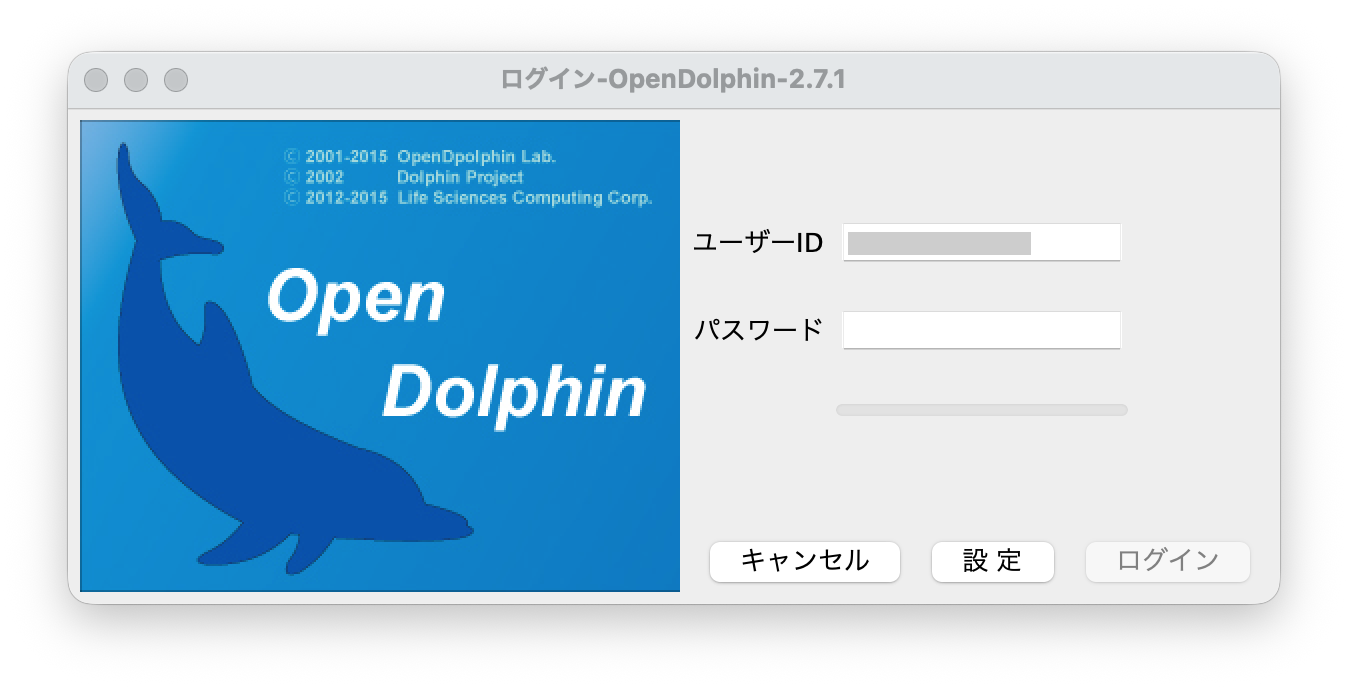

この主張自体、ログイン画面の (C) 表記((C) Life Sciences Computing Corp など)と一致していない、という意味でまるっきり整合性が取れていない。

おそらく会社(LSC)的な著作権の取り扱いはログイン画面の著作権表記が示すように「業務著作」に過ぎず、(具体的な形式までは決めていなかったが)この表記を「運営元がわかるように換えてくれ」というのが OpenOcean を公開するにあたっての LSC からの注文だった。

ひょっとすると、当時、LSC がドルフィンを皆川和史から取り上げたかったという事情があるかもしれないが、それはわれわれの知りうることではなく、7 年前の著作権表記を盾にわれわれを思うように扱っていいということにはならない。

dolphin-dev の GPLv2 と GPLv3 の不一致に関しても同様で、これもわれわれの知りうることではなく、そんなに知りたければ、まずは(当時の)LSC に確認してくれとしか言いようがない。

個人的に気に入らないのは、「評論家」とか「コミュニティ」とかの胡散臭さ。

最近では、法曹資格を持ちながら IT にも明るいという人材が増えてはきている。こういう人がコミュニティにいて、動向を窺いながら開発陣に助言をしてくれる、というなら理想的だが、小林慎治はこういったタイプではない。

ドルフィンに限らず、オープンソースでは各種情報が公開されているため、何事かは主張しやすい。だが、間違った解釈に従って利己的に自説を述べ立てるだけの人はいらないのだ。

われわれと後期 LSC との関係は、(メドレーに移行する前までだが)うまくいきかけていただけに極めて残念だ。

air-h-128k-il