OpenOcean 怪文書の論旨展開などを見るに小林慎治という人は「職務著作」の概念を知らなかったのではないかと思う。

われわれが「著作権」で思い浮かべるのは、音楽作品や文芸作品のそれだ。が、そこまで創作性の必要とされない工業製品のマニュアルなども立派な著作物だから、それらの著作権の保有者を決める必要がある。

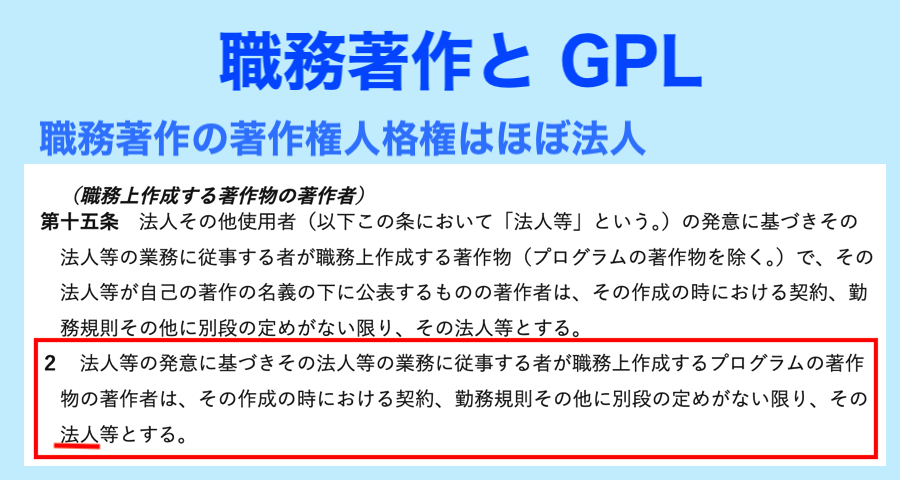

これらの権利関係は、著作権法15条で規定されている。

第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

日本の場合、プログラムの法的位置付けは、既存の著作権法の枠組みに後から押し込むような格好で規定されたので、条文でも 2 として別に取り扱われている。

社内やフリーのプログラマが、特定のプロジェクトにジョイン(笑)、いや参加する場合、よほど特別な場合を除き、権利関係はデフォルトではこの条文が適用されている。

いわゆる職務著作というもので、この場合の著作権財産権は文句なしにそのプロジェクトを企図した法人だ。

問題は著作権人格権だが、職務著作が成立した時点で著作権人格権も法人が所有するという解釈も存在するし、参加するコーダーに事前に「著作権人格権を行使しない」旨の契約を取り交わしておくことで実務的に法人所有にしておくプロジェクトが大半ではなかろうか。(ここら辺の情報は検索するとたくさん出てきます)

で、OpenDolphin/OpenOcean の文脈に話を戻すと e-Dolphin の時代から、このプロジェクトは職務著作的な取り扱われ方をしていたと思う。

例外は、参加者が後で学会発表などで使いたいというような場合で、コーダーがそのコードを書いた瞬間から著作権が法人に移ると考えると、公表権を行使してそれを主題に学会などの公的な場で広報することができなくなるという不都合が生じる。これを避けるために(内的な取り決めなどで)その箇所だけコーダーの著作権人格権を残しておくということはある。

思うに Junzo SATO さんの件はこれだったのではないかと思う。

だから、OpenDolphin は、「職務著作に GPL を適用したプロジェクト」とみなすと実態に近く、また興味深いとも思うのだが、怪文書には残念ながらこの視点は全くない。

(適宜加筆修正)

air-h-128k-il