以前に書いた記事もそのまま載せておきますが、医療情報システム上の個人識別子は医療等IDよりはマイナンバーの(個人番号の)流用という方向で進んでいるようだ。

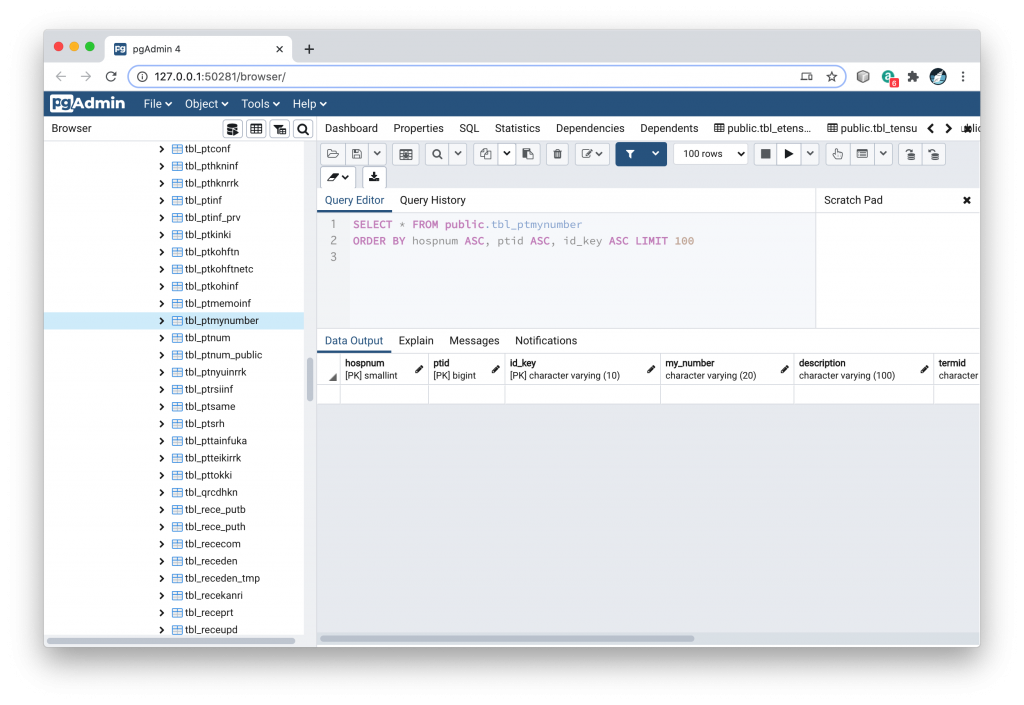

厚労省はいわゆる「オンライン資格確認」にマイナンバーカードを使うようだし(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html)、ORCA(オルカ:日本医師会が力を入れているレセコンソフト)のデータベースにはそのためのカラムが既に準備されているという話だ(図は『ORCA とマイナンバー』PLACE IN THE SUN よりお借りしました。ORCA のデータベースを一覧表示させたものだそうです)。

その点を踏まえた上で、以下の記事を読んでもらえると嬉しいです。

いやあ、物事を決めるって大変ですね。

医療等ID という言葉をそろそろ耳にするようになってきた。

一言でいえば、医療保険分野でのマイナンバーである。今年(2018)から試験的に導入され、2020 年から本格運用が始まる。ただし、マイナンバーとは違って、場合によっては、一人に二つ(以上)の番号が付与されることがある。

これは、医療分野では、ある障害にかかったこと or かかっていることを自分でも忘れたい、他人にも知られたくもない、と思う状況がありうることを配慮してのことだ。

例えば、精神障害。社会的に容認されてきたとはいえ、まだまだ偏見は多い。状況によっては「自分でも忘れたい」エピソードになっているかもしれない。あるいは、ある種の遺伝性疾患。社会的な損失、例えば、就職時の不利につながるかもしれない。

一つの番号にすべての情報を集約させるのは、何かしらのリスクがともなう。そして、そのリスクを回避するため、従来よりもより複雑なシステムがつくられることになる。当然、従来のシステムも修正が必要になってくる。

ーーー従来のシステム。例えば、電子カルテやレセコンなどだ。

医療機関の場合、これは大して問題にならないように思う。患者情報に関しては、従来から、紹介状の受け渡しという伝統的にしてかつ信頼性の高い慣例が機能しているからだ。保険番号と医療等IDが紐づいたところで、「だから、何?」という感じだ。

困るのは調剤薬局ではないかと思うのだが、取り組んでいる姿が見えにくい。

例えば、AさんがB病院耳鼻咽喉科とC心療内科に異なるIDを使って同時期に通院、それぞれから投薬を受けているとしよう。たいていの場合、Aさんは、両方の主治医にはそのことを言っているはずだが、薬の受け取りは、別々にしたいと考えている。薬局をそれぞれ B-p 薬局、C-p 薬局とする。では、B-p 薬局とC-p 薬局は、どうやって併用薬のチェックをしたらいいだろう?

どうですか、こうなると、けっこう難しいでしょ?

私は、最近ちょっとその点に興味がでてきて、今、この制度の実現過程を注視している。