以前にも述べたのだが、大概の精神科医は物理・数学などの定量的な学問を苦手としている。

具体的には

たまに「電位」と「電流」をごっちゃにしている人がいるレベルw

さすがにそこまでの人は滅多にいないんだが、電磁誘導あたりまでくるとかなりアヤしい。

そして電磁誘導は TMS や MST の原理の基礎となっていたりするから厄介だ。

おぼつかない理解で施行するのは患者さんにとって迷惑でしかない。

よく電磁誘導は「磁束が時間的に変動する環境に置かれた導体に電位差(電圧)を生じる現象」と説明されているが(wiki でもこう解説されている)、別に電磁誘導が起こるのは「導体」に限らないはずだ。

導体に限られていたらどうやって宇宙空間で電波を使って通信できるんだろう?

正しくは、以下のような感じじゃないかと思う。

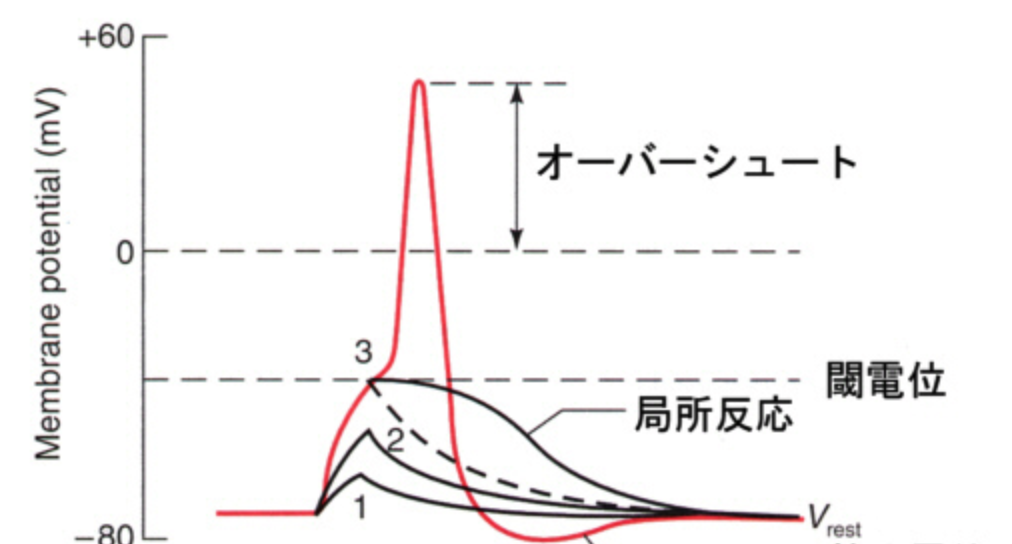

Maxwellの方程式のうち、微分形のファラディー-マクスウェルの式は以下の通り。

∇ x E = -∂B/∂S

ここで、空間内にある面Sを考え、その外周をCとしたとき、上式の両辺をS上で面積分する・・云々とすると

V(いわゆる電磁誘導による起電力)= -d(BS)/dt(磁束の時間変化)

という式が出てくる。

これは

「透磁率が定義できる空間であれば、BS が時間的に変化した場合、起電力が生じる。その大きさはBS(磁束)の時間変化に等しい」

ということを意味している。

注意すべきは、この誘導過程で「導体」などという概念は一つも出てきていないことだ。

現在存在する宇宙(およびそれが従う物理法則)で透磁率が定義できない空間は考えにくいのでこれは空間のほとんど至る所で成立する基本法則なのだと理解されていると思う。

(よく物理プロパーの人が、「真空」と「何もない状態」は違う、と禅問答のようなことをいうのはこれが理由でしょう。真空中でも透磁性や誘電性はあるので)

だがら、電磁誘導が起こるのは「導体」に限った話ではない。

さらに困ったことに、生体組織は通常「誘電体」に分類されるので、人によっては「誘電性が強い生体でなんで電磁誘導によって電流が発生するのか???」と混乱してしまうと思う。

また、最近の医学部では学士入学者が増えてるから、そういう人からすれば、まったく物理的なトレーニングを受けてもいない医師から(ニューロモジュレーション界隈が多い)この手の変な解説されたりすると「なんで、こんな基本的理解もできてないやつから、レクチャー受けなきゃならんの?」とモチベーションだだ下がりになる。

この問題は「それなりの専門性を有する学士入学者をどう活用するか?」という話にも繋がるのかもしれないが、そこまで話を広げなくても、そういう状況なのだから、少なくともレクチャーする側にはそれなりの準備をしてこなければまずいんじゃないかと思う。

猪股弘明

精神科医(精神保健指定医)