メモ書き。

概要

任意団体。法人格はない。MOSS とも。

Medical Open Source Software council の略か。

council はどこ行った?

構成員はおそらく小林慎治(岐阜大特任講師)のみ。

一応医師資格はもち血液内科医を名乗っているらしいが、んー。

専門医ないのねん。

OpenOcean・HorliX サイドからみた小林慎治

日々の言動が、これまたキッツい。

『小林慎治氏の OpenOcean に関する事実誤認』

はじめに「OpenOcean=悪」みたいな結論ありきだったんでしょうね。でも、怪文書のロジックだと dolphin-dev の OpenDolphin も GPL 違反になるんよ。

オープンドルフィンの「コミュニティ」という意味でも、この人は当時その中にはいなかったと思う。

怪文書で私が気になったのは・・

プルクエスト云々→そもそもこれはプルリクエストにする内容だろうか?

期限設定を廃止してほしいという要望なのだがら、issue にでもあげておけばいい内容。

GPLv2 と GPLv3 の不一致→大元の dolphin-dev が不一致なのだから、それを引き継いだだけの話。不一致を解消したいというなら、まず dolohin-dev に言わないと話が始まらない。

などでしょうか。

『OpenOcean が GPL 違反?』

air-h-128k-il さんは以前に「OpenOcean(OpenDolphin) の件で『GPL ライセンス違反をしているという意識が全くないのが問題で・・・』みたいな批判されたんだが、これは当たり前で、著作権を保有している LSC から、『これでOK』と許可もらっているから」ていうてはりました。

OpenOcean の公開・配布なぞもともと期間限定的で(2018 こっきり)、それをやめてくれといったり、違反だから終了だと言ったり。自己中すぎる。

そんなに自分の思い通りやりたければ、自分でプロジェクトを持てばいいだけだ。

→『完全版』でこの点は言及されてた。流石にこれは一般公開できないか。

『OpenOcean 騒動』

たぶん、騒動に関して知るにはこれが一番とっつきやすい。

『保健医療科学院 小林慎治が国家公務員法違反疑いで厳重注意を受けた件について』

ドルフィン以外で何かトラブル起こしたと書いてあるが、これには心当たりがある。いずれまとめるかも。

『OpenOcean 騒動 #27』

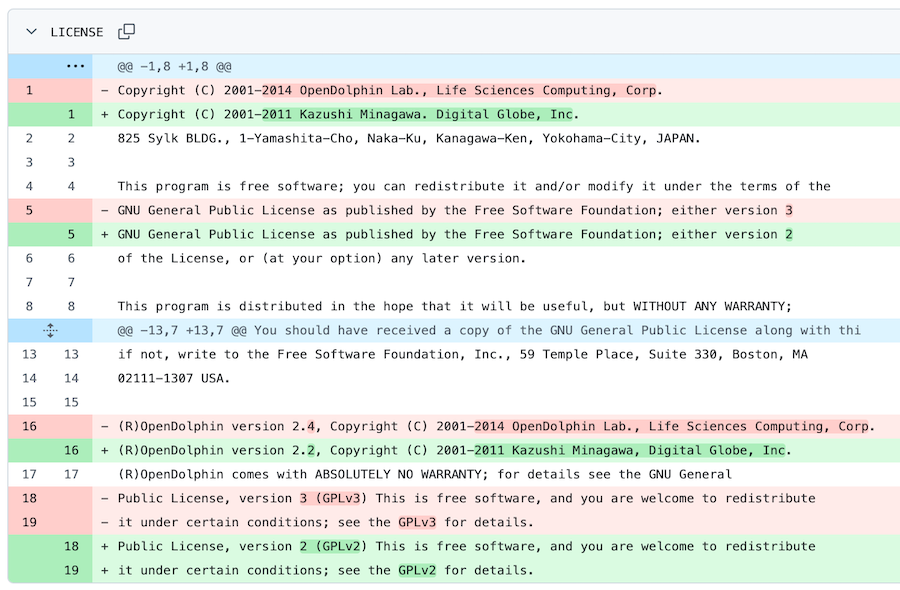

なんで、dolphin-dev で著作権表記などの不一致がでるか謎だったんですが、それを解決した issue。

答えは、mbot-dev(皆川和史のアカウント)が、LICENSE を書き換えていたからというもの。

意図的に Ver2.2 時代のもののように偽装しているが何がしたかったんだろう?Kazushi Minagawa という名前を刻んでおきたかったからだろうか。だとしたら、傍迷惑な話だ。

各社AIによるまとめ

ところでドルフィンの件を含めて AI にまとめさせるとかなり辛辣な言葉が並ぶ。

医療DXリーダーシップの転換期

日本の医療DXにおけるリーダーシップが転換期を迎えています。

小林氏の功績と限界: 小林氏は、オープンソースの可能性を日本の医療界に持ち込んだ先駆者としての功績があります。しかし、彼が興味を持ったプロジェクトの多くが持続的なオープンソース活動に至らなかったことや、OpenDolphinのライセンス問題における対応は、彼のリーダーシップの限界を浮き彫りにしました。

新世代の役割: 技術と臨床の両方に精通した新世代の医師は、単なる技術導入の推進者ではなく、医療現場のニーズに合致した、より現実的で持続可能なDXを主導する役割を担うことが期待されます。

リーダーシップのあり方: 医療DXにおける理想的なリーダーシップは、もはや「オープンソースの普及」といった抽象的な理念を掲げるだけでは不十分です。技術的な専門性を持ち、かつコミュニティ運営や倫理的な問題にも深く関与できる人材が求められます。

ひええ。

まあアメリカは医学部は大学院扱いだから、アメリカでトレーニング積んだ AI がこういう見解を示すのは当然と言えば当然。

ただ、予想以上に手厳しかった(笑)。