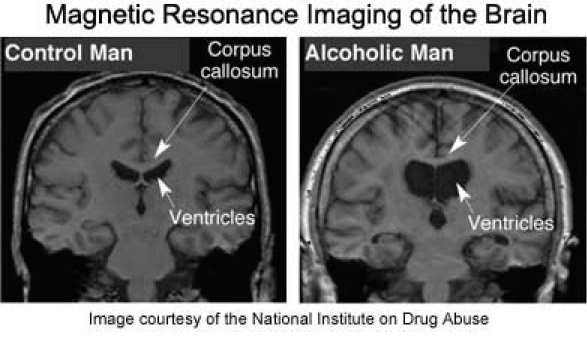

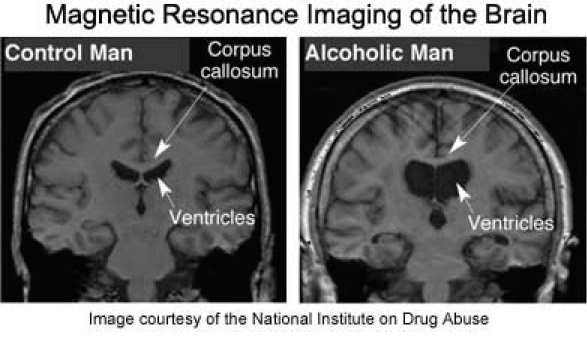

前回、アルコール依存症の症例提示のところで、MRI の画像が出てきたので、さらにこれを使って研究っぽいことをしてみましょう。

前回の画像は、これです。

一見してわかるように、蝶々の羽根のような黒い部分(脳室という)の下部が萎縮していることが推測されます。もうちょっと医学の知識のある方なら、海馬や皮質の異常にも気がつくかもしれません。

研究をするとなると、「なんとなく」縮んでいるという表現ではダメで、定量的に表す必要があります。

開発されたばかりの HorliX というソフトを使って、これをなんとか定量的に表現し、研究っぽい結論まで導きたいと思います。

このままだと、比較しにくいので、画像を2枚の Jpeg ファイルに分けて HorliX に取り込みます。

患者ID 00010 が Alchorlic さん。(アルコール依存症患者さん)

患者ID 00011 が Control さん。(比較対照用コントロール)

としました。

次に、比較対象部位を決めましょう。本当は、中枢の全部位を切り分け、コントロールとアルコール依存症患者で比較しなければいけないんでしょうが、

- 見た目的に脳室下部が目立つ

- ウェルニッケ患者では脳室〜中脳水道付近に異常が見られることが従来研究からわかっている

ことから、視床枕(ししょうちん)付近に限定します。

HorliX で 2Dビューアを立ち上げ、ROI (Rezion Of Interest: 関心領域)ツールを使って視床枕付近を囲みます。

HorliX は、囲んだ面積をピクセル数で計算してくれるので、ここから、アルコール依存症患者さんの視床枕体積相当量がわかります。本当に体積を求めたいときは、視床枕が写っている全てのスライスでこの計算をしなくてはいけませんが、元がネット上で拾ってきた1枚の2次元 jpeg 画像ですから、ここでは、この程度で我慢しましょう(というか、これ以上できない)。

次に、コントロールで、同様の処理をしてアルコール依存症患者さんのそれと直接比較する….といきたいところですが、人には個体差があるため、視床枕体積相当量を直接比較するのではなく

視床枕体積相当量/頭蓋内体積相当量

で比較しないといけない(はず)です。

この点を意識して作業。

視床枕体積相当量/頭蓋内体積相当量

= 501.340(blue) + 294.958(orange)/34170.891(grape)

= 2.33034 [%]

視床枕体積相当量/頭蓋内体積相当量

= 575.167(yellow)+412.031(green)/32634.848(orange)

= 3.02498[%]

で、

3.02498 – 2.33034 = 0.69464

となり、少なくともこの患者さんでは、健常な人に比べ 0.69%程度視床枕の体積が減少している、ことがいえるかと思います。既往歴がアルコール依存症のみの場合には 、他の疾患による可能性がぐっと減るので、

結論:アルコール依存症患者では視床枕体積の減少がみられる

ことが推測されます。n = 1 ですが。(実際の研究では統計処理が必要。頭蓋内に占める視床枕の体積の個体差(の標準偏差)が 0.69 以上だった場合、もちろんこんなことはいえない)

今回は、かなり遊び的な要素が強いですが、例えば、同様の手法を使って、「躁うつ病患者では、○×という部位が減少し、それが罹患期間に比例している」というような結論が得られると学会ではちょっとした騒ぎになるわけです。なぜなら、器質的な変化がないとされてきた精神疾患に、器質的変化が見つかり、場合によっては診断に利用できる可能性が浮上してくるからです。

医師がおこなう臨床研究の一端が伝わったでしょうか?

画像処理協力: 猪股弘明先生(フェイザー合同会社 医師:精神科 学士:物理)

Unlimited だとほぼ毎日読んでくれている人がいるようです。感謝!

Unlimited だとほぼ毎日読んでくれている人がいるようです。感謝!